作为公共艺术访谈录的第四辑,本期我们采访了艺术家郑达,在基于人、机器与自然的创作根源下,郑达为我们分享了他对新媒体艺术创作机制,及新媒体互动装置的公共性与审美体验的见解和思考,同时我们也期待接下来与郑达更多精彩的合作。

01.

科技介入艺术

凡达利(以下简称“凡”):您觉得人、自然和机器三者之间的关系是?

郑达(以下简称“郑”):我近两年的作品确实是在探讨你所说的参与者和艺术家(即以人类作为主体的视角)、以作品为形的机器以及由自然所产生的数据三者间的关系,同时也通过一些资料了解了人工智能和科技介入艺术的相关知识体系。

我在2018年的展览“上传者:后人类的副本”中展出了4件体量较大的新媒体装置作品,都是在探讨这三者的关系。我试图在艺术家、作品和观众之间建立一个较为平等的关系,因为传统的艺术作品更多的是在与观众的凝视或对话中产生意义,而对于科技艺术或新媒体艺术而言,强调更多的是人们的“感知力”,甚至是通过调动五感的传递来增强人的感知,形成一种具有体验性的艺术形式。

郑:我发现很多时候人们都把科技归属于商业科技的领域,会谈到“用户体验”或“算法”等概念,所以对于研究这类问题的艺术家来说,需要面对的是一个更为宏观也更重要的主题:怎么面对当下这个由人、智能化机器和自然共同构建的真实的世界?这是我近几年的作品所试图呈现的,也是在回应这些我所好奇的东西。

凡:科技是理性的,艺术是感性的,您如何在作品中平衡这两种对立的关系?

郑:其实这对于我来讲更多地是作为一个引导性的结果。就像吴冠中先生曾说的,“科学探索宇宙之奥秘,艺术探索情感之奥秘”,所以我更倾向于这两者间是有相通的地方,而不是处在一种极端对立的关系中。

郑:就个人创作来谈,这两者的关系一直是我在创作中不可回避的。在我介入这个领域的初期阶段里,我的工作更像是工程师,每天要面对各种技术材料,用到各种不同的代码硬件等创作工具,那是一种近似工科实验的工作方式,但反观其最终呈现的图像或交互系统,会发现还是视觉化的创作。所以这一阶段,我的工作方式可能是相对理性的,但结果是较为感性的视觉呈现。

第二阶段可以以我的系列作品《入侵计划》为例,我在这一阶段强调更多的是作品的交互系统,作品中观众的可参与性是与上一阶段最大的区别,即观众的肉身成为了作品的一部分,这恰好也是新媒体艺术的一种机制。所以在这一阶段的作品中,感性和理性逐渐融为一体。而到近期,我的创作似乎又进入了一个新的阶段,作品更多地是在强调一种“自主性”,是包括人工智能等技术产物的自主性。

我们具体的创作工作中,感性的概念部分往往也是与极具理性的实施层面相融合,界线也是动态的。所以现在再去回顾自己的创作和实践,就有一条了比较清晰的线索,我在“感性”和“理性”这两者之间没有试图去平衡,也没有让两者形成对立,而是不断调整自己的创作命题,同时也结合“低科技”一直以来所追寻的实验机制,我希望能从科技的角度去反思科技并在此语境下进行艺术创作,所以不可避免地就会产生理性和感性的交织。

最后想从回归我个人来谈,其实不管是理性或感性、机器的自主性或是其具备的生命体征,我更想去强调一种“诗性的感知”,类似于西方浪漫主义所提到的“崇高”的概念。我认为作品传递的情感也好,观念也好,其实都是“抽离”之后呈现的最简约的东西,但这种东西却反而能直击人的内心,这种崇高感是我一直所追寻的,所以我骨子里可能还是一个很感性的人吧。

凡:艺术创新和科技创新基于您的艺术语言来说分别意味着什么?

郑:我想先从“创新”说起,我觉得艺术其实是没办法“创新”的,因为它是非常个人化的工作,它所影响的不是社会的生长环节,反而是提出了一些问题。所以说优秀的艺术可能更多地是从不同的角度去提出问题,或者是表达了艺术家对自身那个时代的映射,所以在这一点上艺术应该是敏感或敏锐的。

科技创新是来自于它的系统升级,新的科技系统会对人的生活方式产生巨大的影响。根据我的创作语言来说,我其实一直没有追求科技上的创新,但我很关注新科技带给我们的困境亦或喜悦,或带来的新的感知,这是我特别感兴趣的部分。商业科技有它自己的生产方式和规律,这一块我不想介入进去,我所感兴趣的是它能对我们产生什么样的化学效应。

02.

让作品具有生命感和自主性

凡:如何理解您所说的“我所创造的是一个新的物种,一个有生命感的作品”?

郑:我觉得“让作品有生命感”一直是我的一种创作的企图和表达的愿望, 我当时还看了两个很重要的资料来源。第一个是关于无人机作战的视频,从我个人的理解来看这种半自主性的机器其实已经脱离了“机器人三定律”,并形成了一种挑战,对此我好奇的是:机器怎样去看待生命?尤其是智能化的机器如何去看待生命?是不是和人类在自然中看到动物这种生命形态是相似的看待方式?另一个视频是关于“阿尔法Go”,我们会发现人类自己建立的弱人工智能在某些领域已经完胜人类了,这成为了我创作中一个新的启示,但它自身的逻辑系统是如何看待这种有意识的行为的,我们却不得而知,所以我希望把这种看不见的东西转换成看得见的形式,也就有了“后机器”这一系列作品。

郑:后来我在两件作品中找到了这种感觉。一件是《生理反应》,我们其实在不断地升级这件作品,就如同一个视觉系统在不停迭代。在第一代《生理反应》中,我们用1200个电脑机枪内的散热风扇组成屏风后置换到美术馆展厅内,并在展厅搭建了一个台子,让这件作品像一位舞者一样,接下来我在作品中上传了一个简单的“遗传算法”,让这些风扇的转动在程序控制下自主运行,观众进入后,不仅能看到风扇转动形成的图案,还能听到其声音、感受风的触感,所以这件作品很能代表所谓的“新物种”。

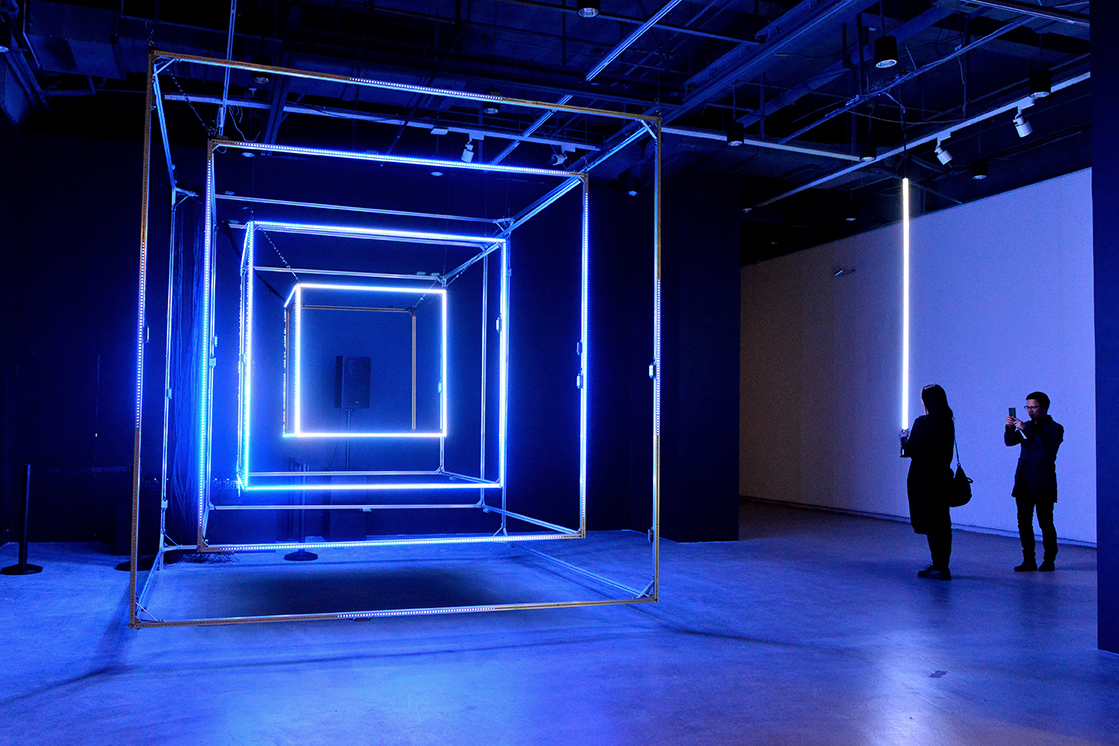

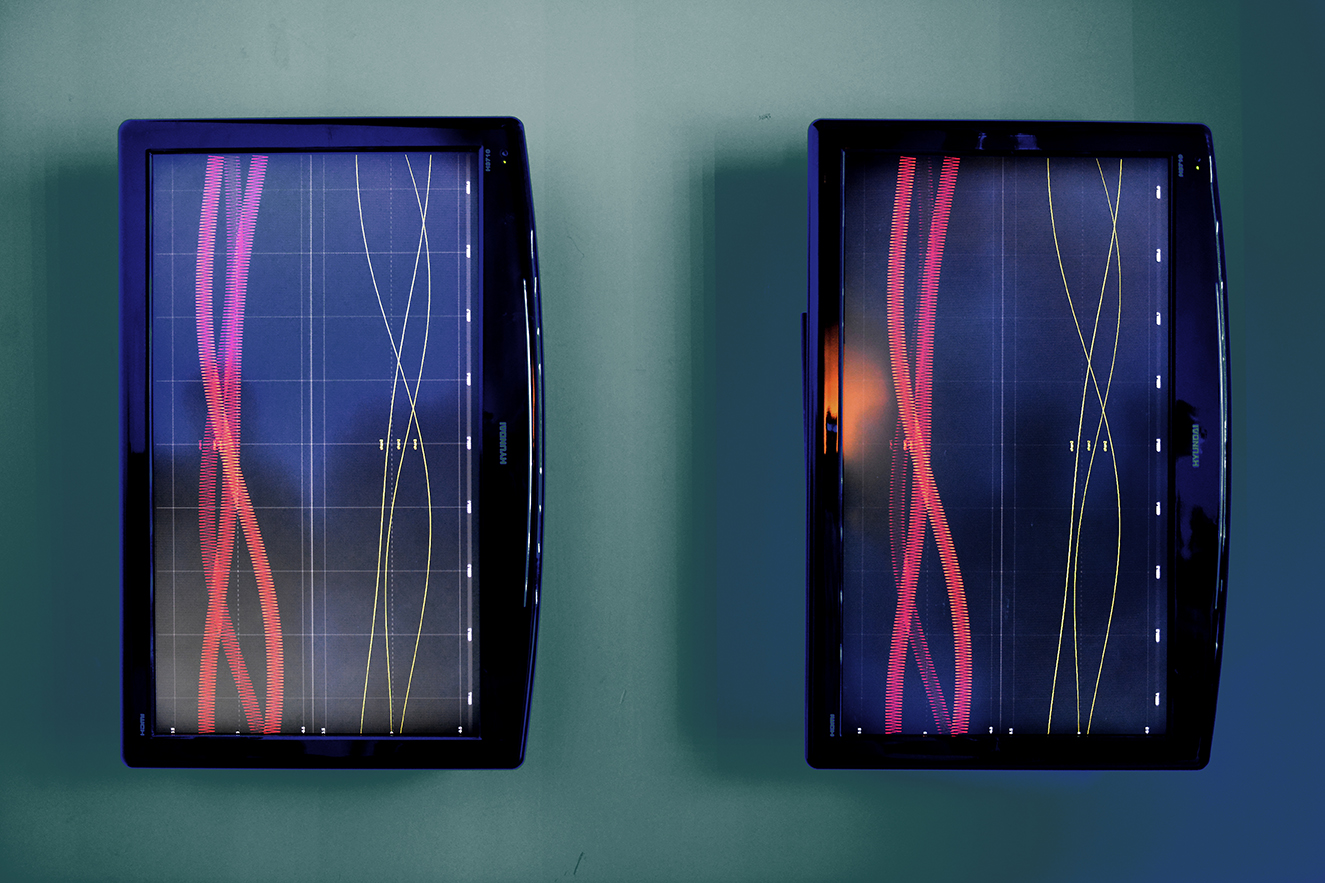

另一件是《机器的自在之语》。它是一个比较大的LED矩阵,与其说是一个灯光装置艺术,它更像一个机器。我为这件作品上传了一首与一只朋克乐队创作的机器音乐,我们模拟机器在思考、喘息及高速运行时发出的声音,然后用这个声音去驱动整个灯光装置。当观众去触摸这个交互设备时,能将心跳可视化并上传到灯光装置中,从而形成了作品的一种生命体征。

这些作品还是很能说明我想表达的概念:机器如何去思考?怎样让作品具有生命体征或自主性?我们创作一件作品时就像上帝造人,认为这件作品是在我们手中或在我们的画笔下产生的。对我个人来说,我所创作的不仅仅是一件有生命感的作品,它还与艺术家、观众的参与形成了一个新的机制,有了自主性,所以我称其为一种新的物种。

凡:相较于早期创作,您对机器或者说作品的自主性的看法和态度上有过什么转变吗?

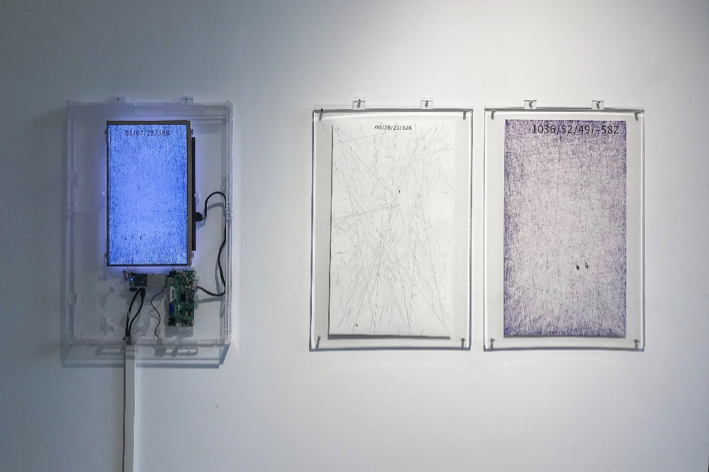

郑:今年夏天我受邀参加一个科学界论坛,当时我通过两件作品的总结也回应了这个问题。一件是《生成的线索》,另一件是《机器的皮肤》,这两件作品创作的时间跨度差不多有五年。《生成的线索》倾向于用数据去模拟自我(即艺术家本人),再用机器来呈现;而《机器的皮肤》的创作形式已经不再是模拟了,它开始具备自主性。这种监督性学习的技术(即通过抓取对象特征来预判新的形态的产生),会提高机器的参与程度,让机器在不断抓取的学习过程中形成循坏和自主。所以随着实验的变化,机器即作品的参与度就越来越高,自主性也越来越高。

但我觉得现在作品的自主性还远远不够,我理想的状态其实是艺术家仅作为创作的导演,在作品真正成型后,其形态和运行是完全自主性变化的,最好还拥有一定的智能和意识,这能够解构原有的一种艺术机制。

03.

公共作品的意义在于

与观众间无界限的强交互形式

凡:能跟我们聊聊《来自天空的问候》这件作品吗?

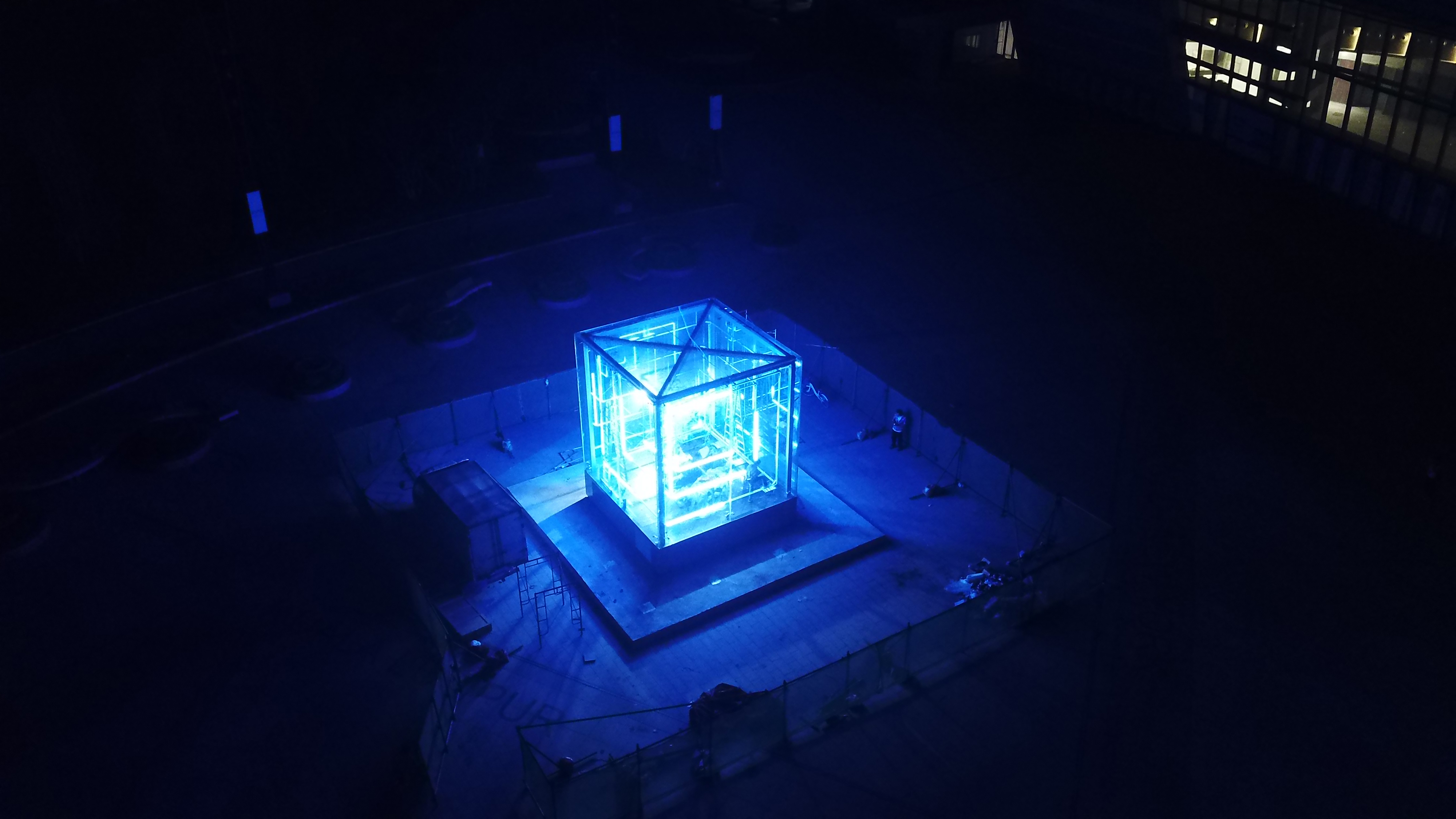

郑:这件作品是《机器的自在之语》的延续版,因为《机器的自在之语》算是在美术馆呈现的版本,《来自天空的问候》则是户外版本,因为它在美术馆版本的基础上多了一层新的形态:灯光盒子运行的部分数据来自天气预报的实时数据,而增加这个形态是想让作品更具参与性。

我曾在沈阳一个广场中心展出过这件作品,盒子大概有六米高,心跳装置就放在高处一个平台上,当时有很多情侣去打卡,将两个人的心跳同时传到这个盒子上,其实还是挺浪漫的,但这种浪漫的层面是我们当时创作时所没有想到的。所以公共性空间会潜移默化地使作品的观看方式变得更多元,当一件交互性作品呈现在公共性很强的空间,大家都很愿意去改变这种交互的机制,这一点很有意思。

凡:在您的公共性艺术作品中,您希望观众与作品之间的关系是怎样的?

郑:当作品放在公共性空间时,就会产生一种强交互功能,而在美术馆的机制中是一种弱交互。强交互是指观众自主愿意去介入这种交互性作品,希望通过自己的参与改变作品的形态,或者他参与这件作品的时候能控制作品本身,我觉得人一直会在控制和失控之间找到一种快感。

《机器的自在之语》,互动灯光装置,2016

举个比较有意思的例子,《机器的自在之语》曾在北京三里屯展出过,我看到这件作品与观众已经形成了一种超强的交互,很多人排着长队去体验,可能并不是想理解作品创作的观念,更多地是想把自己的心跳传到这件作品上。一部分人是体验这种新奇感或控制感,而另一部分人可能就只想看一下自己的心跳是否正常,作品变成了一个体检的设备。我觉得其实蛮好的,因为这说明观众对这样的作品是一种无界限的状态,他们不会觉得这是一件具有艺术家创作观念的作品,我很欣赏这种交互状态,我觉得作品的意义就来源于此。

凡:您认为如何用科技去更新公共艺术的交互体态?

郑:基于我的创作来讲,我特别期望人在科技面前不再是用户的身份,而是回归到人的自然属性。我在创作公共性作品时,其实还是试图让观众更多的时间去感受并参与进去,而不是简单的交互。此外,我认为科技在艺术形式中其实并没这么重要,重要的其实还是艺术家的创造力,如何去创造一个让人感受到艺术的系统和机制,而不是回到艺术本身去观看作品。

04.

低科技的实验与跨界

凡:您的工作室团队为什么叫“低科技实验室”?

郑:在当代语境下,我们面临的其实更多的是高分辨率和低分辨率的转换,像我们现在使用的手机摄像头分辨率越来越高了,有一些智能设备甚至开始从红外和超距等层面慢慢超越人的视觉感知。所以人们在不断追求极致化高分辨率的同时,已经把视觉变成了一种大众媒体,不再是绘画中所说的涂抹感了,更像是远离了艺术家的低分辨率视觉体系。

在这种媒体环境下,艺术家该如何面对?艺术家是不是可以借助一种成本较低、可控性更强的工具来进行创作?所以我们基于这种视觉的感知系统提出了“低科技”概念,它对应的是低分辨率这种感受。并且我们也不叫Studio,真的就是一个Lab,在这个Lab里聚集了不同学科和背景的人,通过一个艺术命题或者工作方式来进行着一个项目或主题的实验。

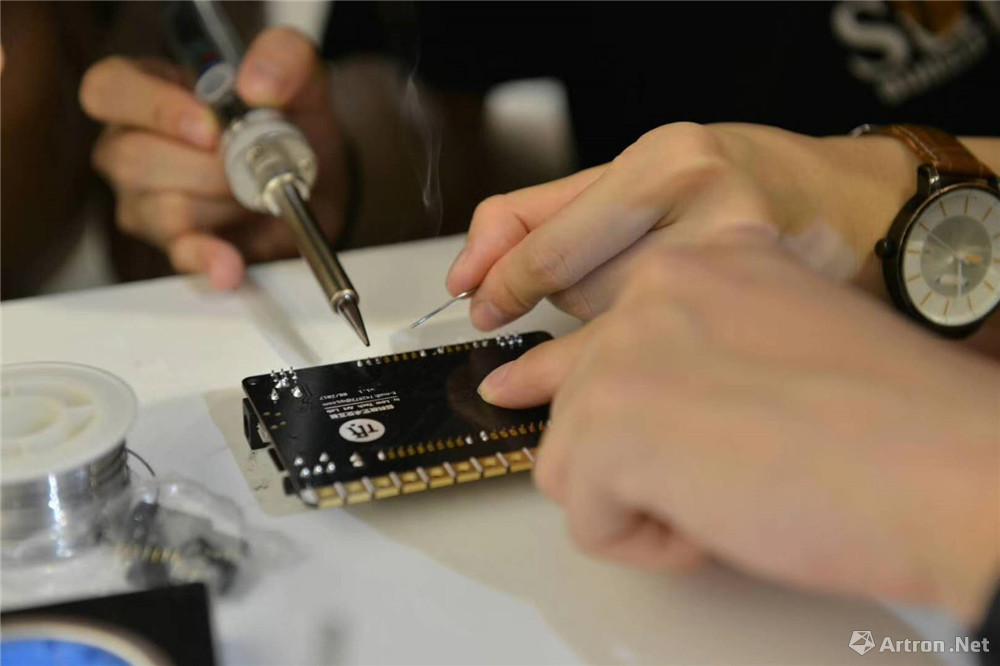

十年过去,我发现这个实验室也在不断进化,低科技更多地呈现了一个科技生态的变化轨迹,有时候也是一种调侃。但是它有3个特征从未变过:第一是所用的科技是艺术家可控的;第二是模块化的生成体系;第三是DIY形式,即可以自己动手制作,类似于maker的文化特征。

凡:从您创建低科技实验室开始,都实践和尝试过哪些跨界合作?您如何看待所谓的艺术跨界?

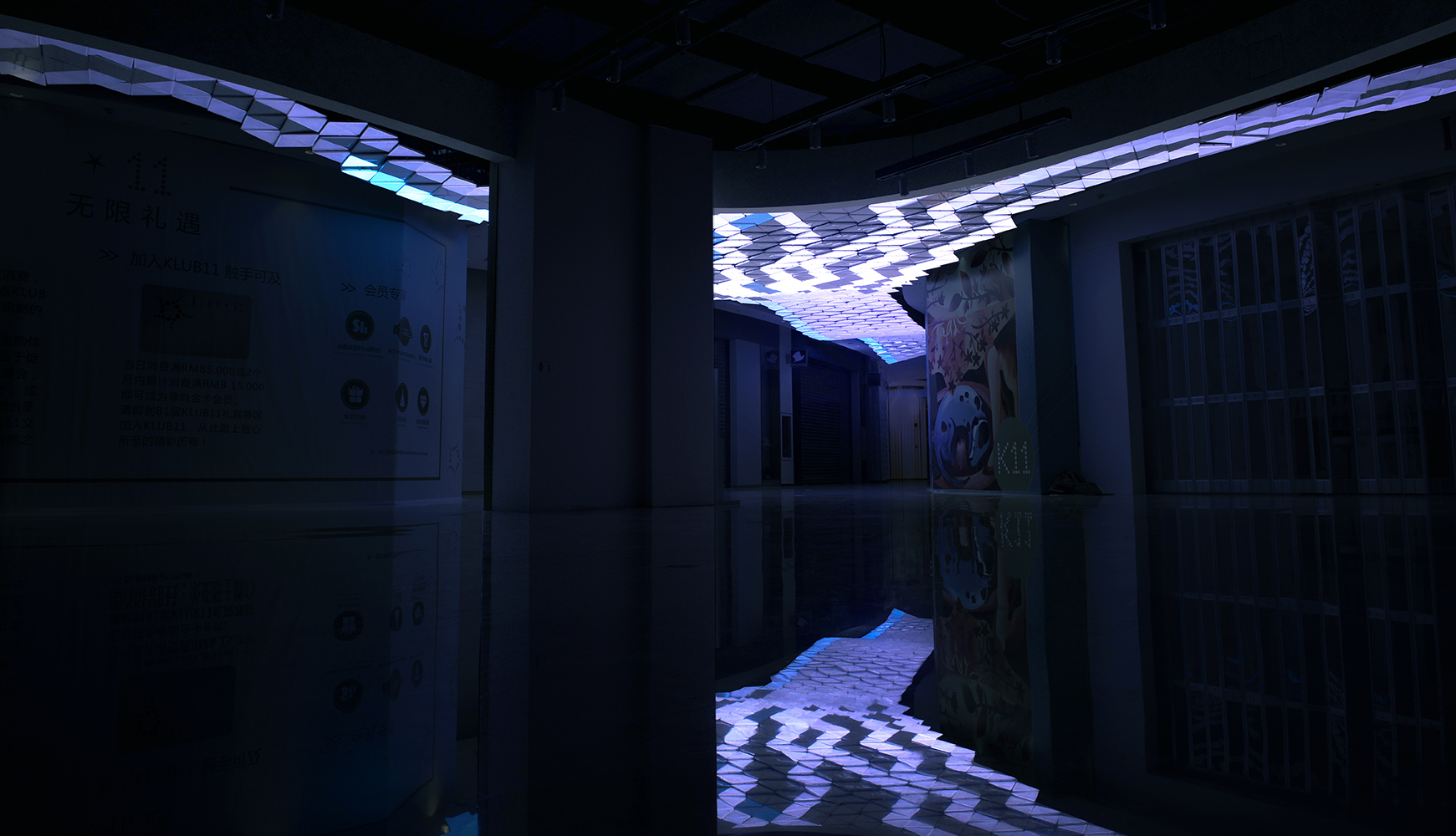

郑:我觉得低科技实验一开始是在美术馆的机制中产生的,这一点毋庸置疑,因为我们面对艺术机构还是有很多展览及学术上的探讨。后来随着大家对这类艺术认知度越来越高,我们跟品牌、跨学科、高科技企业也有了越来越多的合作。一方面主要是作品和品牌之间的跨界实验或艺术展,另一方面是和品牌的协作,例如我们用新材料和品牌或企业共同研发新的系统,这也涉及到与行业前中后端的合作。

比如我上一次的展览“上传者”就是与腾讯、西顿照明公司协作完成的,再如2017年我们跟腾讯CDC(用户研究与体验设计中心),合作开发了一款“低科技艺术交互板”,它能帮助艺术家和设计师快速搭建成型一个基于人五感的交互设计框架,基于此我们还在深圳做了一个Workshop,目的是让艺术设计类的学生能够在短时间内掌握相关的工具和技术,从而辅助艺术实践和设计自己的创作。

其实对于这些合作,我们一直秉承着完全开放的理念,这些合作对我们来说其实都是开放的,因为我们希望能与不同领域和学科的人一起交流。我觉得如今任何学科都在跨界,这些学科之所以能作为一个独立学科,是因为它具备自身基础和核心目标,但它还能不断地融合和变化,这也是人类的一种好奇心。所以艺术跨界在当下来说过于具体化,因为这些界限在艺术创作中反而没那么重要了,创作不会为了跨界而跨界,我们也不会试图去定义一件作品是如何跨界的。